Les 27, 28 et 29 juin 2025, la commune de Mauges-sur-Loire a commémoré le bicentenaire de l’inauguration en juillet 1825 de la sculpture exécutée par David d’Angers en l’honneur du général vendéen Charles Melchior Artus de Bonchamps. Elle se situe dans l’abbatiale de Saint-Florent du Mont-Glonne, à Saint-Florent-le-Vieil.

La réalisation de ce monument funéraire s’inscrit dans le contexte politique et social que connaît la France pendant la période de la Restauration (1814-1830). Il vise à entretenir le souvenir des victimes de la guerre de Vendée et des massacres de masse qui ont ensanglanté les départements de l’ouest - et tout particulièrement le Maine-et-Loire - pendant la Révolution française. Dès le début du règne de Louis XVIII (1814/1815-1824), les groupes d’anciens combattants de l’Armée catholique et royale (nom donné à l’armée des royalistes insurgés pendant la guerre de Vendée) et les notabilités locales commandent la construction de monuments célébrant les chefs militaires vendéens.

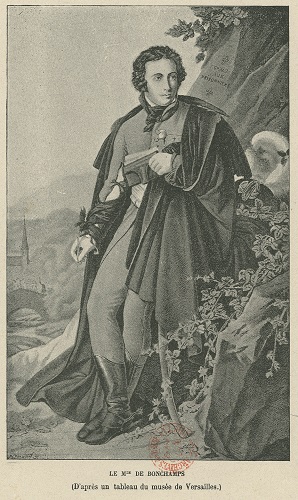

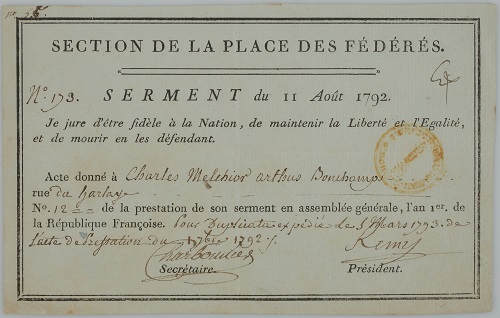

Charles Melchior Artus, marquis de Bonchamps, se range parmi les plus illustres d’entre eux. Né en 1760 à Juvardeil, en Anjou, il s’engage dans l’armée du roi Louis XVI dès l’âge de seize ans et participe notamment à plusieurs expéditions menées aux Indes contre les Britanniques. Au début de la Révolution, il ne semble pas hostile aux idées nouvelles et accepte même de prêter serment à la Nation (et non au roi !) durant l’été 1792.

Sa position évolue toutefois au fur et à mesure de la radicalisation du processus révolutionnaire, surtout à partir de l’instauration de la République, le 21 septembre 1792, par la Convention nationale. Le 2 mars 1793, cette dernière ordonne la levée en masse de 300 000 hommes destinés à grossir les effectifs de l’armée de la République. C’est l’élément déclencheur qui entraîne la révolte d’une part significative des populations de l’ouest de la France. Peu après, les paysans de la région de Saint-Florent-le-Vieil viennent chercher Charles de Bonchamps dans son château de La Baronnière, à La Chapelle-Saint-Florent, pour lui demander de prendre le commandement de l’insurrection vendéenne naissante, laquelle combat pour le rétablissement de la monarchie et la défense de la religion catholique.

Rapidement, il fait preuve de ses qualités militaires et contribue notablement à plusieurs victoires des Vendéens contre l’armée républicaine au cours du printemps et de l’été 1793. Le 17 octobre 1793, il est grièvement blessé lors de la seconde bataille de Cholet, qui voit la défaite de l’armée royaliste contre les républicains. Transporté agonisant au village de La Meilleraie, à Varades (Loire-Atlantique), sur les bords de la Loire, le marquis de Bonchamps ordonne à ses troupes, juste avant de mourir, de laisser la vie sauve à 5 000 prisonniers de l’armée républicaine, alors gardés sur la rive opposée du fleuve, à Saint-Florent-le-Vieil, en particulier dans l’église abbatiale Saint-Florent du Mont-Glonne.

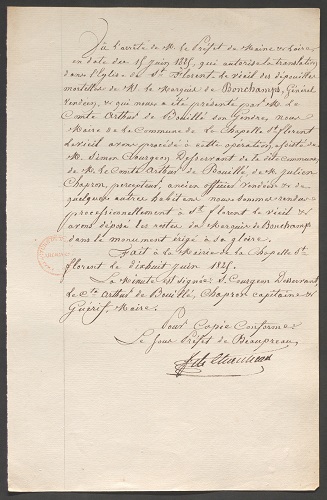

Plus de deux décennies après cet événement, la royauté est restaurée en France et les anciens compagnons d’armes du vaillant général peuvent désormais réhabiliter sa mémoire. En 1816, Charles Marie de Beaumont d’Autichamp, un ancien officier de l’armée vendéenne d’origine angevine, cousin et beau-frère de Bonchamps, se fait leur porte-parole et demande au préfet de Maine-et-Loire « de bien vouloir solliciter du gouvernement l’autorisation de faire déposer à Saint-Florent-le-Vieil les précieux restes de M. le marquis de Bonchamps, dans un monument qui serait érigé dans l’endroit même où il donna l’ordre d’épargner le sang français »

(Arch. dép. Maine-et-Loire, 4 T 95 : lettre du comte d’Autichamp au préfet de Maine-et-Loire, [1816]).

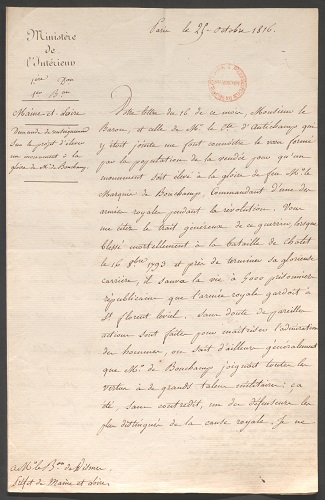

Cette initiative est soumise au roi Louis XVIII, qui l’accepte en juillet 1817, mais sous certaines conditions : d’une part, le monument devra être bâti à l’intérieur de l’église abbatiale de Saint-Florent et non en place publique ; et d’autre part, il devra mettre l’accent sur le geste de pardon du général, plutôt que sur sa dimension guerrière. En effet, les institutions de la monarchie restaurée sont encore peu assurées, et les autorités veillent à maintenir une paix civile toujours précaire dans un département de Maine-et-Loire marqué au fer rouge par les troubles de la Révolution et de l’Empire. Ainsi, pour le ministre de l’Intérieur de l’époque, le monument ne doit en aucun cas être de nature à « blesser des amours propres »

et « réveiller le souvenir amer de nos longues dissentions (sic) civiles […] »

(Arch. dép. Maine-et-Loire, 4 T 95 : lettre de Joseph-Henri Lainé au préfet de Maine-et-Loire, 25 octobre 1816).

Une fois l’approbation du projet acquise, ses commanditaires lancent une souscription pour financer les travaux de sculpture. Parmi eux, on trouve la veuve de Charles de Bonchamps, mais aussi quelques membres éminents de l’aristocratie, à l’instar du duc de Brissac et d’Arthur, comte de Bouillé, gendre du défunt général. Le trésorier de la souscription, Hébert de Soland, un notaire d’Angers, suggère en février 1818 de faire appel à Pierre-Jean David, dit David d’Angers (1788-1856), pour réaliser la sculpture. Celui-ci est alors un jeune artiste à la renommée croissante qui, quoique républicain convaincu, accepte de réaliser un monument consacré à la mémoire d’un général royaliste. En effet, le père de David d’Angers figurait au nombre des 5 000 soldats républicains graciés par Bonchamps.

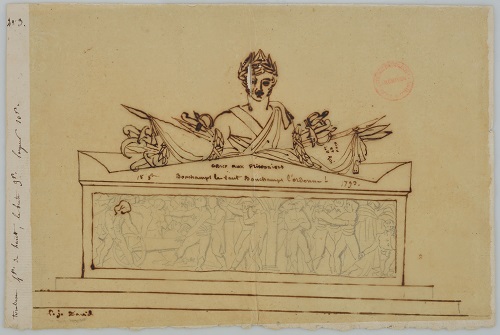

Pour mener à bien son travail, le sculpteur collabore avec un de ses anciens condisciples, l’architecte parisien Achille Leclerc (1785-1853). Avec son aide, David d’Angers élabore plusieurs projets qu’il propose à une commission spécifiquement chargée de superviser les travaux.

Le projet retenu consiste en un ensemble monumental, composé d’une statue en marbre blanc posée sur un socle orné de bas-reliefs, et placé à l’origine dans le chœur de l’église abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil.

La statue, de style néoclassique, représente Bonchamps à demi allongé sur son brancard, se redressant avec la main droite tendue vers le haut pour exhorter ses hommes à la clémence envers les prisonniers. L’expression du visage met en évidence sa magnanimité, mais également son autorité de commandant militaire. Son torse nu laisse apparaître une blessure, tandis que ses jambes sont recouvertes d’un manteau, lequel recouvre l’épée du général. Les deux bas-reliefs du socle figurent, sur la partie gauche, la religion catholique, et à droite, la France endeuillée. Des inscriptions rappellent l’ordre donné par Bonchamps « Grâce aux prisonniers ! », ainsi que les noms de batailles auxquelles il a participé.

David d’Angers réalise son œuvre dans son atelier parisien et l’achève presque définitivement en 1824. Il demande cependant le report de l’inauguration pour la présenter au Salon du Louvre de cette même année, ce qui lui permet d’accroître sa notoriété. Le coût total de la construction du monument s’élève à 29 062,64 francs (Arch. dép. Maine-et-Loire, 4 T 95 : rapport financier du projet établi par le préfet de Maine-et-Loire et destiné au ministère de l’Intérieur, 17 avril 1828), dont 12 700 francs dédiés aux honoraires de David d’Angers.

En juin 1825, la statue est transportée de Paris à Saint-Florent-le-Vieil, où elle est acheminée par bateau. David d’Angers arrive sur place, accompagné notamment de son ancien maître, le peintre et dessinateur Jean-Jacques Delusse (1758-1833), et de l’écrivain et poète angevin Victor Pavie (1808-1886). Le 18 juin, les restes de Charles de Bonchamps sont transférés du cimetière de La Chapelle-Saint-Florent vers son nouveau tombeau dans l’abbatiale de Saint-Florent.

L’inauguration du monument de David d’Angers se déroule le 11 juillet 1825 et donne lieu à une grande cérémonie, sous l’égide du préfet de Maine-et-Loire, de l’évêque d’Angers, du sous-préfet de Beaupréau et d’autres personnalités officielles.

Au sein de la foule nombreuse assistant à l’événement, on compte, outre l’artiste et ses amis, des membres de la commission de suivi du projet, plusieurs des proches survivants de Bonchamps, ainsi que d’anciens combattants de l’Armée catholique et royale (Arch. dép. Maine-et-Loire, 72 JO 21 : Journal politique et littéraire de Maine-et-Loire, dimanche 17 juillet 1825).

Bibliographie

BOIDARD Véronique, ROLLAND-BOULESTREAU Anne, GAUTIER Marc-Édouard, LE NOUËNE Patrick, MORIN Éric, Après la guerre. Bonchamps par David d’Angers, La Crèche, Geste Éditions, 2019.

Paul-Henri Lécuyer, chef du service des publics aux Archives départementales de Maine-et-Loire, juin 2025

![Lettre du comte d’Autichamp au préfet de Maine-et-Loire, [1816]](/fileadmin/decouvrir_apprendre/offre_pedagogique/histoire_anjou/bonchamps/FRAD049_0004_T_00095_0011_0001_vignette.jpg)

![Photographie du monument de Bonchamps dans l’église de Saint-Florent-le-Vieil, [Fin du XIXe siècle]](/fileadmin/decouvrir_apprendre/offre_pedagogique/histoire_anjou/bonchamps/FR_AD049_11Fi_6724_vignette.jpg)