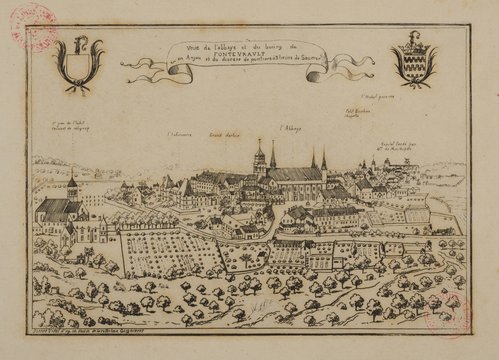

Lors de l’opération de reprise des inventaires des archives de l’abbaye de Fontevraud, ‒ actuellement menée de manière conjointe entre les Archives départementales de Maine-et-Loire et l’Abbaye de Fontevraud ‒, une charte de 1109, ‒ indiquée comme manquante dans l’édition du cartulaire par Jean-Marc Bienvenu en 2005 (Jean-Marc Bienvenu, Grand Cartulaire de Fontevraud, 2005, tome 2, p. 631, n° 668) ‒, a été retrouvée par Hortense de Reviers, archiviste-paléographe, qui y travaille en collaboration avec Floriana Bardoneschi, responsable des fonds anciens (cote 212 H 1, n° 1).

Le support matériel et la rédaction de l’acte

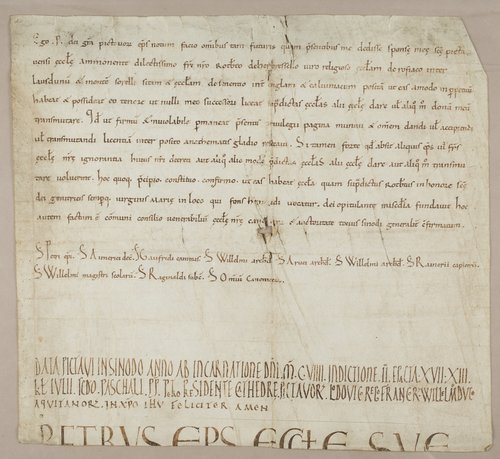

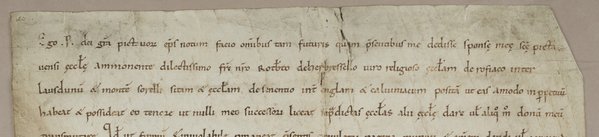

Il s’agit d’une pièce en parchemin d’environ 39 cm de large sur 37 cm de haut, dont le centre est en assez mauvais état au niveau de la pliure. Écrit à l’encre, le texte en latin suit la réglure horizontale, tracée à la pointe sèche. Les piqûres latérales ayant servi de guide pour la mettre en place sont encore visibles, ainsi que les réglures verticales servant à justifier le texte. L’ensemble est rédigé en minuscule caroline, à l’exception de la formule comportant la date, en bas de l’acte, qui est dans un autre type d’écriture, appelée capitale rustique, dont l’usage tend à se réduire au XIIe siècle.

Une charte est un acte authentique, au sens de document officiel certifié par l’autorité qui le rédige, qui permet de consigner des droits ou des privilèges accordés par un suzerain. Son authenticité est ici assurée par le chirographe, l’utilisation de sceaux en cire apposés au document pour ce faire se répandant sous les Carolingiens, mais se généralisant surtout aux XIIe et XIIIe siècles.

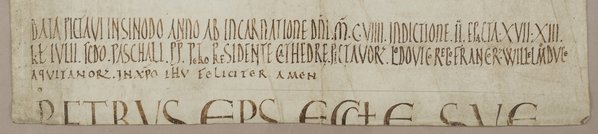

Le chirographe, ou charte-partie, est rédigé en deux exemplaires sur une même pièce de parchemin. Entre les deux, au centre, se trouve un texte en majuscules appelé « devise », dont les lettres sont découpées lorsque la charte est séparée en deux. C’est sa lisibilité lors du rapprochement par les possesseurs de chaque morceau qui permet de valider l’authenticité du document. Il s’agit ici de la formule «°Petrus ep[iscopu]s eccl[esia]e su[a]e] », que l’on peut traduire par « Pierre, évêque, en son Église ».

Si les Archives départementales de Maine-et-Loire conservent la partie du parchemin qui a été gardée par Robert d’Arbrissel, ‒ à qui la charte est adressée ‒, dans le fonds de l’abbaye de Fontevraud, la seconde partie pourrait être retrouvée dans les archives de l’évêché de Poitiers, si elle a traversé les aléas des siècles.

C’est à l’occasion d’un synode que l’acte est émis par l’évêque (« data pictavi in sinodo ») et confirmé par son entourage. Les noms des différents ecclésiastiques qui participent à cette assemblée permettant de délibérer sur la vie de l’Église, et leurs fonctions, sont énumérés à la fin du texte. Outre l’évêque, sont notamment impliqués le doyen, les archidiacres, le chantre, l’écolâtre, les chanoines.

La manière de préciser la date du document met en lumière les différents systèmes en vigueur en ce début du XIIe siècle. La première formulation, selon l’ère chrétienne, donne l’année 1109 depuis l’incarnation de Dieu (« anno ab incarnatione d[o]m[in]i M C VIIII »). Mais attention, le début de l’année pouvant commencer à des dates différentes, ‒ le plus souvent à Noël ou à Pâques ‒, il faut choisir ce que l’on appelle un « style » pour faire concorder la datation avec le fonctionnement actuel, fondé sur un début d’année au 1er janvier.

Cette indication, laissée en ancien style dans cet article (c’est-à-dire non modifiée par nos soins), est suivie d’un vestige d’usage imposé par l’empereur romain Constantin en 312, l’indiction. Transmise par l’empire byzantin, elle constitue des cycles d’une période de quinze ans, qui changent, en théorie, un 1er septembre (« indictione II efacta XVII »). Celle-ci est suivie de la mention de la date selon le calendrier julien, ‒ réformé par Jules César en 46 avant notre ère ‒, le 13e jour avant les calendes de juillet (« XIII k[a]l[endae] iulii »). Les calendes correspondent au premier jour de juillet, auquel il faut soustraire treize jours pour connaître la date, soit le 19 juin.

Enfin, sont indiqués les noms des hauts personnages en fonction à cette période, significatifs de la géopolitique dans laquelle s’inscrit l’acte. Le pape Pascal II est cité en premier (« s[e]c[un]do Paschali p[a]p[a] »), puis l’évêque de Poitiers, Pierre (« Petro presidente cathedre pictavor[um] »). Ils sont suivis du roi de France, Louis VI, sur le trône depuis peu (« Lodovico rege francorum »), et du duc d’Aquitaine, Guillaume IX (« Willelmo duce Aquitanor[um] »).

L'archivage et la destinée du document

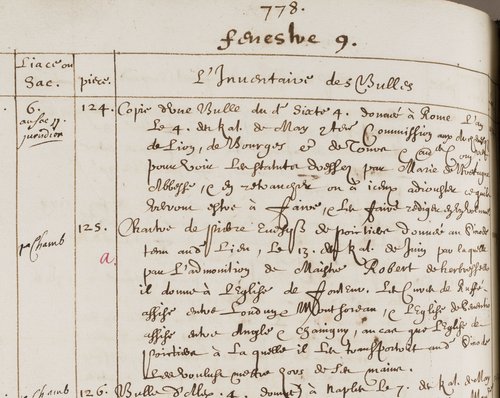

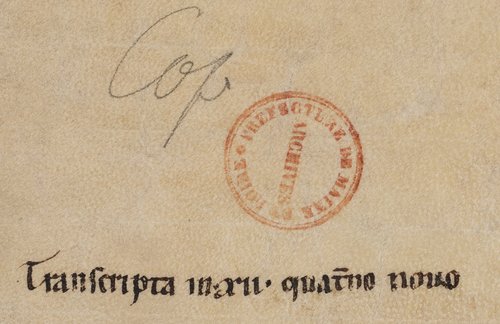

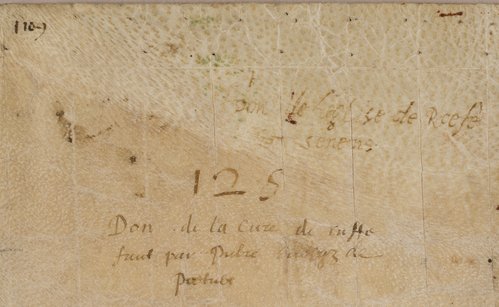

L’abbaye de Fontevraud dispose d’un ensemble d’archives volumineux, ‒ qui représente en 2025 environ 139 mètres linéaires conservés aux Archives de Maine-et-Loire ‒, dont la gestion au fil des siècles transparaît dans l’œuvre du frère Jean Lardier, religieux à Fontevraud. Il publie au milieu du XVIIe siècle un inventaire général qui recense les « titres du trésor de Fontevraud ». Leur mode de classement en liasses, fenêtres et sacs, qui correspond à un mode de rangement physique, se manifeste par l’indication détaillée d’une cote au verso de la charte : « liasse 6, fenêtre 9, cotte 125 ». C’est la même main qui a écrit une description sommaire dans le coin supérieur droit, assortie au numéro de cote, en reprenant celle d’une autre personne dont le type d’écriture est plus ancien.

Cette cote 125 correspond à celle enregistrée par Jean Lardier en 1648 dans le volume n° 1 de son inventaire (cote 101 H 153, folio 778). Un archiviste de la seconde partie du XVIIIe ou du début du XIXe siècle a précisé sa localisation : dans la fenêtre du trésor, dans la première chambre. Et une lettre « a » à l’encre rouge semble indiquer un lien avec la reconstitution du cartulaire au milieu du XIXe siècle par Paul Marchegay, directeur des Archives de Maine-et-Loire, à partir des bribes qui y sont conservées (cote 101 H 225/1) et du corps du manuscrit qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France (ms. Nouv. Acq. Lat. 2414).

Une autre mention au verso de la charte, ‒ en écriture gothique, pleinement diffusé entre le XIIIe et le XVe siècle ‒, permet de savoir que le contenu du document a été transcrit dans le cartulaire de l’abbaye dans le quaternier n° 12 : « Transcripta in XII quat[er]no novo ». Ce type de recueil est destiné à regrouper une sélection de transcriptions de différents documents et actes, organisés de manière à servir un but précis. En cela il se distingue du chartrier qui conserve sans distinction tous les actes originaux. Le quaternier est un mode de division qui correspond à un ensemble de quatre feuillets double, réunis en cahiers, qui composent le registre. Ils datent pour la plupart, ‒ y compris le n° 12 ‒, du milieu du XIIe siècle.

Une table alphabétique, ajoutée au cartulaire en 1648 par Jean Lardier, recense les dons faits à l’abbaye dans les premiers temps de son existence et permet également de retrouver trace de la charte, sous l’entrée « Roffiaco » (cote 101 H 225/1, folio 573). La charte porte ici le numéro 370, qui correspond au « nombre des chartes cottées en marge de ce cartulaire et non les pages ».

Lors de la Révolution, la charte, comme l’ensemble des archives de l’abbaye de Fontevraud, est saisie. Elles sont d’abord entreposées dans le chef-lieu du district de Saumur nouvellement créé, avant de rejoindre Angers lors de la création des Archives départementales en 1796. Elles sont regroupées, avec les archives provenant de tout le territoire, là où se trouvent les administrateurs du département, dans l’ancienne abbaye Saint-Aubin. Les archives des anciennes institutions religieuses sont classées dans la série H, puis séparées en sous-séries dans la première moitié du XXe siècle en fonction des abbayes-mères et de la localisation de leurs dépendances.

Le contenu de la charte et son lien avec la création de l'abbaye

Témoin de l’histoire mouvementée de l’abbaye pendant la période révolutionnaire, cette charte l’est aussi de la période de fondation de l’ordre et de l’abbaye de Fontevraud. Elle est rédigée en 1109, à peine huit ans après la création de celle-ci. Pierre, évêque de Poitiers (« pictavo[rum] ep[iscopu]s »), profite du synode tenu à Poitiers pour donner à Robert d’Arbrissel (« dilectissimo f[rat]re n[ost]ro Rotb[er]to de Herbressello viro religioso ») deux églises qui permettent de constituer un domaine à la toute jeune abbaye. C’est lors de cette assemblée que le religieux soumet à l’évêque, son protecteur, les monastères de son nouvel ordre (Jean de la Mainferme, Clypeus Fontebraldensis ordinis, 1684, tome 1).

Les deux cures dont il s’agit sont celles de Roiffé et de Cenan. Elles sont situées entre Loudun et Montsoreau pour la première, Angles et Chauvigny pour la seconde (« eccl[esi]am de Rofiaco inter Luisdunu[m] et Monte[m] Sorelli sitam et eccl[esi]am de Senentio int[er] Englam et Caluiniacum posita[m] »). L’actuelle église Saint-Martin de Roiffé (département de la Vienne) est à moins de 10 kilomètres de Fontevraud, quand celle de Cenan (rattachée à La Puye, département de la Vienne), Saint-Hilaire, en est beaucoup plus éloignée puisque plus de 80 kilomètres les séparent.

Leur emplacement est stratégique. Suivant la politique papale, l’évêque de Poitiers incite Robert d’Arbrissel, prédicateur itinérant, ‒ auquel Urbain II avait manifesté sa confiance en 1096 lors de sa venue à Angers ‒, à trouver un lieu pour s’installer avec ceux qui le suivent et ainsi en faire un allié de l’Église. L’enjeu est d’investir un endroit qui ne soit pas dépendant du duc d’Aquitaine, qui a la mainmise sur le Poitou, Guillaume IX étant peu contrôlable, ni du diocèse d’Angers, les relations entre l’évêque Geoffroy de Mayenne et Robert d’Arbrissel étant mauvaises. Fontevraud, la paroisse de Roiffé et ses environs sont idéalement placés. Ils dépendent du diocèse de Poitiers pour le spirituel et du duché d’Anjou pour le temporel (Melot, Histoire de l’abbaye de Fontevraud, 2022).

Cette charte est donc un document exceptionnel pour illustrer l’histoire de l’abbaye de Fontevraud alors encore dirigée par son fondateur, avant qu’il ne laisse, ‒ après sa mort en 1115 ‒, la place à des abbesses.

Floriana Bardoneschi, responsable des fonds anciens aux Archives départementales de Maine-et-Loire, 2025