Le 28 mars 1945, l’Assemblée constituante décide de supprimer les subventions aux écoles privées, accordées par le régime de Vichy. Cette décision ravive le clivage entre partisans et opposants à l’enseignement privé, particulièrement en Maine-et-Loire.

La situation des écoles privées avant la Libération

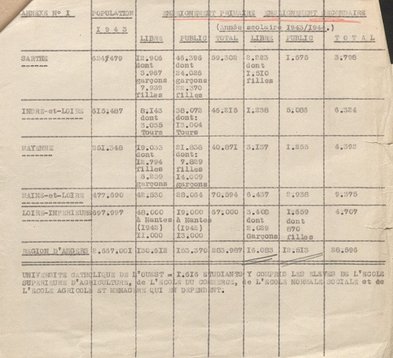

Au cours de la première moitié du XXe siècle, l’enseignement privé progresse et devient même majoritaire au fil des décennies dans le département de Maine-et-Loire :

- 1909-1910 : 32 000 élèves dans le privé et 38 000 dans le public ;

- 1929-1930 : 30 000 dans le privé et 26 000 dans le public ;

- 1943-1944 : 42 700 élèves dans le privé et 28 000 dans le public.

Dans l’enseignement primaire, les établissements privés sont financés par les seules contributions des parents d’élèves et des donateurs, les fonds récoltés lors des kermesses et les quêtes pendant les cérémonies religieuses.

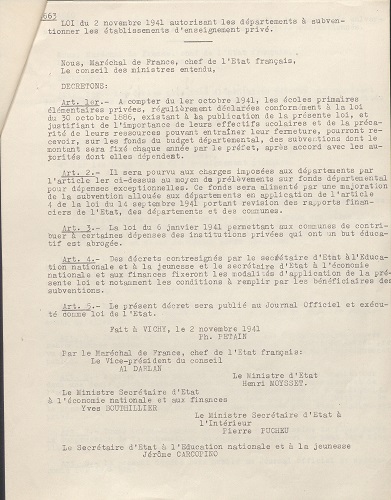

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le régime de Vichy, par la loi du 6 janvier 1941, autorise les communes à subventionner les écoles privées. Le 2 novembre 1941, l’État adopte une nouvelle loi qui prévoit de leur accorder également des subventions départementales. En contrepartie, les établissements sont soumis au contrôle des autorités universitaires qui vérifient notamment la conformité de leurs manuels scolaires.

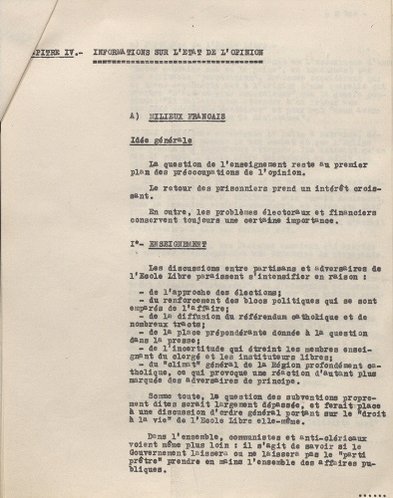

La question de l'enseignement au coeur des préoccupations des populations dès la fin de l'année 1944

À la Libération, ces subventions sont provisoirement maintenues, en attendant l’avis de la commission dirigée par André Philipp sur les rapports entre l’enseignement public et l’enseignement privé, qui se tient de novembre 1944 à février 1945. Cette instance tente, en vain, de trouver un accord entre les deux parties. Plusieurs pistes sont envisagées, comme l’attribution de subventions aux écoles privées dont les ressources financières seraient insuffisantes ou le maintien d’une seule école, systématiquement publique, dans les communes de moins de 1 500 habitants.

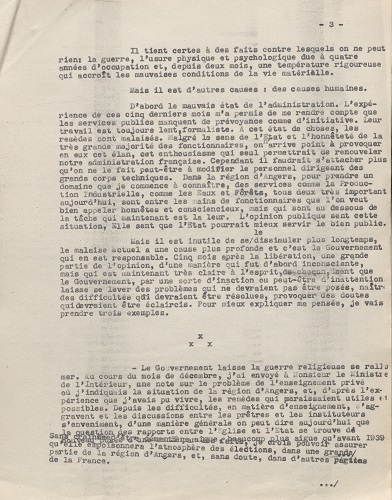

Les défenseurs de l’école privée s’inquiètent de la suppression des subventions des pouvoirs publics et en font un sujet de préoccupation majeure, comme en témoignent les rapports du préfet de Maine-et-Loire et du commissaire régional de la République au début de l’année 1945.

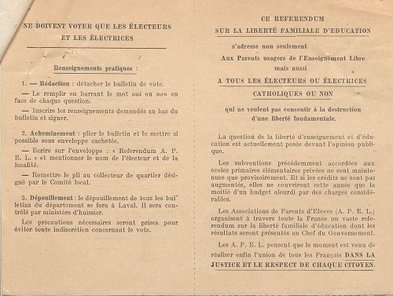

En mars 1945, un référendum symbolique est organisé par les associations des parents de l’enseignement libre (APEL), mouvement créé en 1930. Les questions portent sur le maintien d’une aide de l’État aux écoles privées et sur la liberté du choix d’enseignement. Dans le Maine-et-Loire, 230 000 bulletins sont distribués ; le « oui » l’emporte largement avec 180 000 voix.

Une tension grandissante après la suppression des subventions

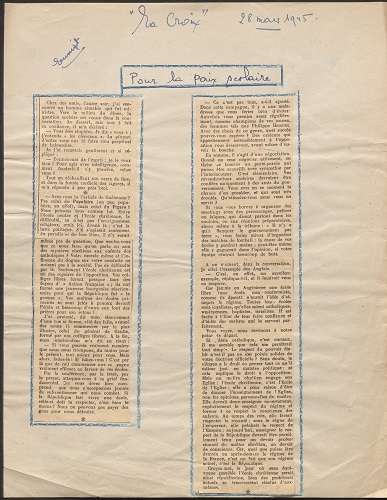

Malgré la pression des milieux catholiques et les négociations en cours, l’Assemblée consultative décide le 28 mars 1945 de supprimer les subventions aux établissements privés. Cette décision exacerbe les tensions, surtout dans l’Ouest de la France (Maine-et-Loire, Vendée, départements de Bretagne). Le sujet est au cœur des élections municipales des 29 avril et 13 mai 1945. Il réactive le clivage droite/gauche, entre le MRP (Mouvement républicain populaire), défenseur de l’enseignement privé, et la SFIO (Parti socialiste - Section française de l'Internationale ouvrière) et le PC (Parti communiste), partisans de la laïcité et du retour à la légalité républicaine.

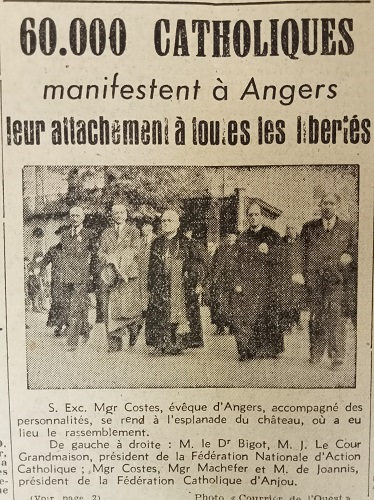

La mobilisation des partisans de l’enseignement privé prend de l’ampleur en Maine-et-Loire, soutenue par des relais tels que l’Union des catholiques de l’Anjou, fondée en septembre 1944, le Comité d’action pour la liberté scolaire, créé en mai 1945, ou la Ligue féminine d’Action catholique. Des manifestations sont organisées : le 2 septembre à Cholet (30 000 personnes selon les organisateurs, entre 8 000 et 15 000 selon le préfet) et le 7 octobre à Angers (60 000 personnes selon les organisateurs, 25 000 selon la police). Pour l’Union des catholiques de l’Anjou, la « lutte scolaire » est aussi un moyen de renforcer l’unité des milieux catholiques après la période de l’Occupation.

Et après 1945 ?

Après 1945, la question de l’enseignement privé continue de susciter des débats. Dans les années 1950, deux lois ouvrent le droit à une aide de l’État en faveur de l’enseignement privé :

- En 1951, les lois Marie et Barangé accordent des subventions aux parents qui scolarisent leurs enfants dans le privé.

- En 1959, la loi Debré instaure un système de contrats entre l’État et les écoles privées qui le souhaitent, leur permettant de recevoir une aide à condition que leurs programmes soient alignés sur ceux de l’enseignement public.

Pour en savoir plus

- Bergère Marc, « Chapitre VIII. Épuration et opinion » dans Une société en épuration : épuration vécue et perçue en Maine-et-Loire : de la Libération au début des années 50, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004, p. 345-360. Archives départementales de Maine-et-Loire, BIB 12053

- Poucet Bruno, La liberté sous contrat : une histoire de l'enseignement privé, Paris, Éditions Fabert, 2009. Archives départementales de Maine-et-Loire, BIB 13968

Retour à la liste des actualitésThibault Wacrenier, archiviste webmestre