1,85 million de soldats français ont été faits prisonniers de guerre par les troupes allemandes lors de la bataille de France de mai-juin 1940. Au-delà du choc de cette « étrange défaite », selon la formule de l’historien Marc Bloch, ce chiffre vertigineux ne donne qu’une petite mesure du traumatisme causé par cette séparation pour les prisonniers comme pour leurs proches. Sans nouvelle les uns des autres, l’angoisse s’installe.

Cette foule de prisonniers connaît des destins variés : libération rapide pour les uns ou détention de plusieurs années pour d’autres ; par ailleurs, certains parviennent à s’évader. L’année 1945 voit s’amorcer le rapatriement massif de ces hommes marqués par la détention, au fur et à mesure de la défaite de l’Allemagne nazie.

Espéré tout autant que redouté, le retour de ces absents depuis plusieurs années a laissé une empreinte durable dans les mémoires des Français et, en particulier, des habitants de Maine-et-Loire.

Vivre chez l'ennemi

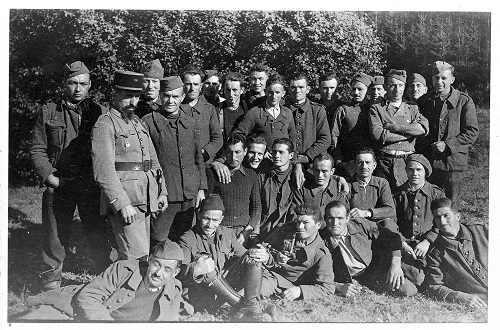

Internés depuis près de 5 ans, ces militaires de carrière ou simples citoyens mobilisés ont progressivement été intégrés à l’économie de guerre allemande. Les kommandos de travail, dans lesquels ils sont pour beaucoup d’entre eux détachés, sont un maillon essentiel de la vie économique du Troisième Reich. Dans une société allemande vidée d’une partie de ses hommes mobilisés, le prisonnier de guerre, notamment français, est une figure commune en ville, comme à la campagne. Une cohabitation inédite et de longue durée s’installe alors. Protégés en principe par la Convention de Genève de 1929, ces prisonniers n’en demeurent pas moins surveillés et en permanence soumis à l’arbitraire des gardiens dont la violence est parfois mortelle.

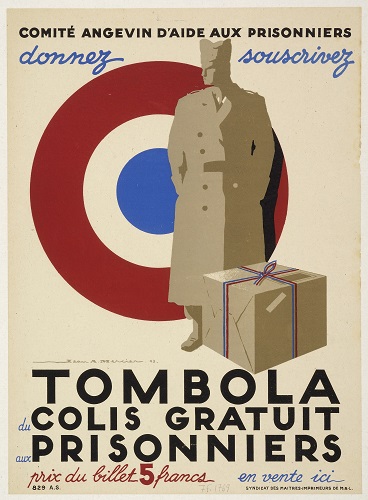

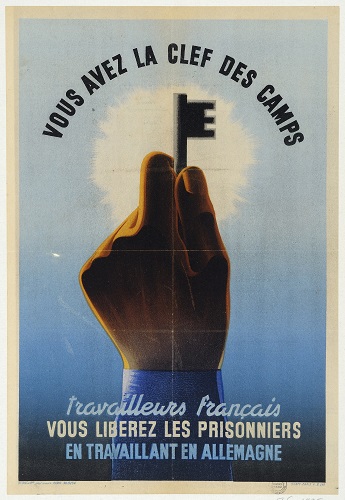

Personnalité omniprésente dans la propagande de l’État français et du Troisième Reich, le prisonnier de guerre fait l’objet d’intenses tractations entre les deux gouvernements. Ce moyen de pression est un atout puissant entre les mains nazies, à tel point que même si certains prisonniers parviennent à être rapatriés, il faut attendre le mois de mars 1945 pour que s’amorce leur retour massif en France.

Le prisonnier, un absent parmi d'autres

Près d’un million d’entre eux amorcent leur retour en France cette année-là, mais ils ne sont pas les seuls. Les travailleurs volontaires ou requis ainsi que les déportés forment également une masse de personnes à rapatrier. Dans ce contexte, le prisonnier de guerre peine à trouver sa place dans la société française de l’après-guerre où le mythe de la Résistance est exalté quand l’image du soldat vaincu de 1940 est occultée.

L'épreuve et la joie du retour

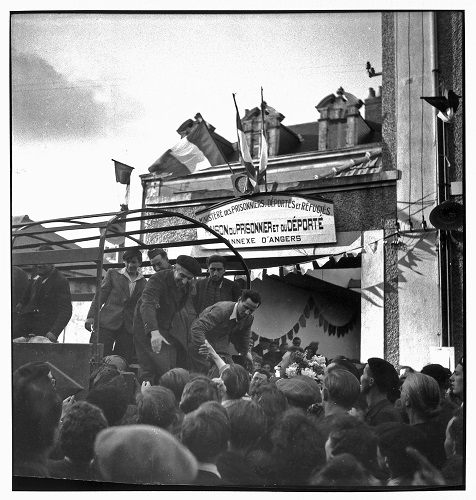

Après la Libération, la perspective du retour des prisonniers de guerre représente un défi de taille pour le Gouvernement provisoire de la République française. Un ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés est créé. Confié à Henri Fresnay, un ancien résistant, ce nouvel organe gouvernemental élabore un ambitieux plan de rapatriement des Français détenus à l’étranger, notamment en Allemagne. Dans le Maine-et-Loire, malgré l’état dégradé des infrastructures de transport, les premiers groupes de prisonniers arrivent à la gare d’Angers en mars 1945 pour être ensuite envoyés vers des annexes locales de rapatriement, comme celle de Cholet. Accueillis par leurs proches et par les autorités locales, il reste encore aux prisonniers à passer les formalités administratives et de sécurité. Ils découvrent une France ravagée par la guerre qui n’est plus vraiment celle qu’ils ont quittée en 1940. Beaucoup de choses ont changé, notamment la place de la femme, dans le monde du travail et dans l’intimité du foyer. Les enfants de 1940 ont grandi et découvrent un père parfois pour la première fois.

Dans un département encore sous le coup du rationnement, les prisonniers de guerre doivent trouver leur place. Ils se réinsèrent plus ou moins facilement dans la vie familiale et professionnelle, certains restant profondément marqués par ces années de détention. Tous ne retrouvent pas leur métier et, au sein même du foyer, les rôles ont changé. Prisonniers de guerre ou otages, près de 50 000 d’entre eux ne rentreront pas de captivité.

Arnaud Blond, agent chargé de l'appui aux actions de valorisation, juillet 2025