Entre le 5 et le 31 août 1944, le Maine-et-Loire est libéré par les Alliés. Grand moment d’unité, la Libération est généralement célébrée dans la liesse unanime. Cependant, ces moments s'accompagnent parfois d'actes vindicatifs à l'endroit de certaines catégories de personnes. Aux lendemains de la Libération commence une période de répression envers ceux et celles soupçonnées d’avoir collaboré avec l’ennemi.

Une période trouble : l'été 44

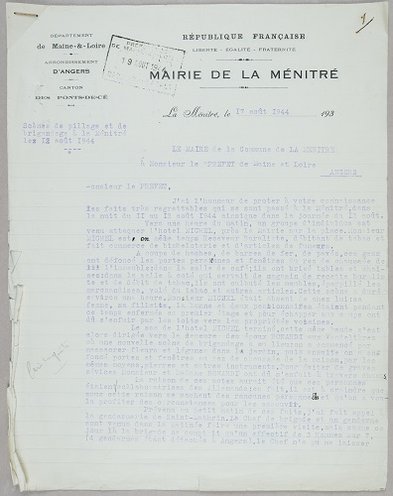

Selon Vanessa Voisin, historienne, « En Europe, c’est la Révolution française, et plus spécifiquement sa phase jacobine, qui introduit le principe d’« épuration permanente » des supposés ennemis intérieurs ». Dès les premiers jours de la Libération, une épuration populaire et spontanée se met en place. Profitant de la vacance du pouvoir causée par le recul des troupes allemandes et l’affaiblissement des autorités de Vichy, cette épuration illégale confond justice et vengeance. Elle se traduit par des violences physiques (exécutions, agressions, tontes de chevelures, lynchages) ou matérielles (actes de pillage, saccages, effractions et destructions diverses de biens). Après des faits de violence commis à La Ménitré le 12 août 1944, le maire de la commune signale au préfet de Maine-et-Loire « [qu’] il est à craindre que sous cette raison [de collaboration] se cachent des rancunes personnelles et qu’on a voulu profiter des circonstances pour les assouvir. »

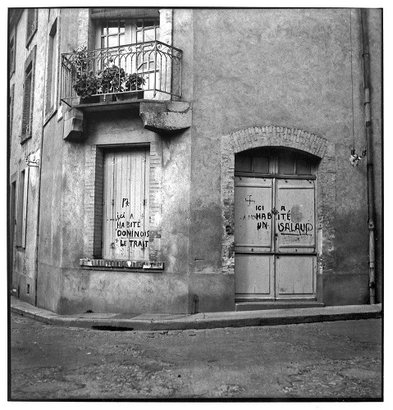

Les violences verbales sont peu connues, car peu documentées. Mais l’exclusion sociale est une violence morale répandue. La pression sociale est alors exercée contre un ou des membres du voisinage à travers une manifestation devant un domicile, l’interdiction de pavoiser ou de participer aux festivités de la Libération, le marquage de la résidence en signe d’infamie, etc.

La stigmatisation des collaborateurs, discrète sous l’Occupation, éclate au grand jour à la Libération. Grâce aux actions du Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) et de ses commissaires de la République, cette stigmatisation s’apaise, sans disparaître, durant l’hiver 1944-1945, avant de se réactiver au retour des prisonniers et déportés.

Une nouvelle autorité : le commissaire de la République

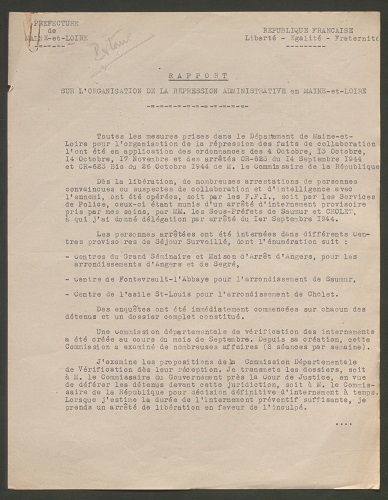

Dans un pays encore en guerre, le GPRF veut restaurer au plus vite la légalité républicaine, notamment en mettant en place localement des relais efficaces du pouvoir central. Conservant le cadre régional créé par Vichy en 1941, il s’appuie sur 18 commissariats de la République. Investi de pouvoirs exceptionnels en matière de police, de justice et d’affaires économiques, le commissaire de la République est, durant les premiers mois de la Libération, un agent majeur du retour de l’État en province. En Maine-et-Loire, Michel Debré occupe ce poste à partir du 10 août 1944, puis son successeur Alain Savary est officiellement nommé le 1er avril 1945.

Choisis parmi les figures incontestées de la Résistance, les commissaires de la République bénéficient d’une marge d’initiative très large. Mettre en œuvre un processus contrôlé d’épuration constitue alors leur priorité.

L'épuration légale instaurée par l'État

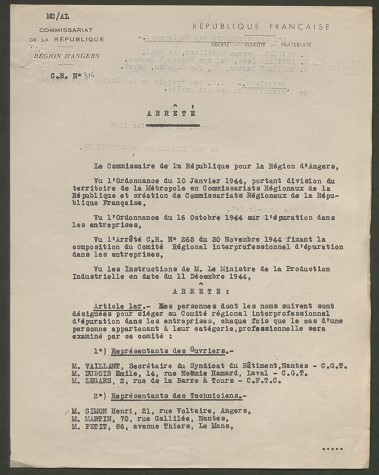

Sous des formes diverses, l’épuration légale concerne l’ensemble de la société. Elle comprend l’épuration judiciaire, l’internement administratif et l’épuration de la fonction publique. Dans le secteur privé, l’épuration s’exerce dans les syndicats, les entreprises, la presse, les professions libérales, l’Église, etc.

Aux côtés de l’État, existe le comité départemental de Libération (CDL) qui regroupe de simples citoyens nommés ou bien issus des mouvements de la Résistance. Mais, l’épuration reste, dans sa théorie comme dans sa pratique, un instrument des nouvelles autorités républicaines.

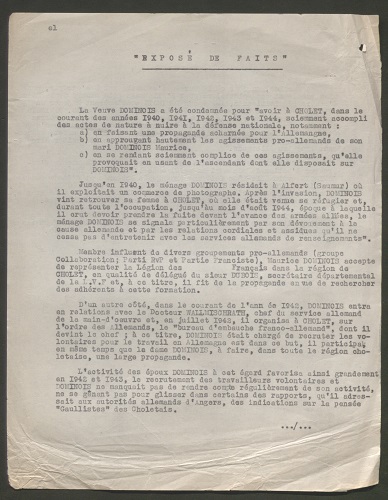

L’internement administratif est une pratique massive, sorte de « prison agrandie » selon l’historienne Sylvie Aprile, qui consiste en des mesures administratives avec privations ou restrictions de liberté. En Anjou, 875 personnes ont été internées entre octobre 1944 et août 1945, avec une répression particulière à l’égard des femmes. En effet, elles étaient statistiquement les plus nombreuses à avoir des contacts dans la vie quotidienne avec l’occupant du fait de l’absence de nombreux hommes requis pour le STO ou prisonniers de guerre. D’une mesure préventive pour les individus dangereux, la pratique locale des mesures administratives glisse alors vers un mode de répression alternatif.

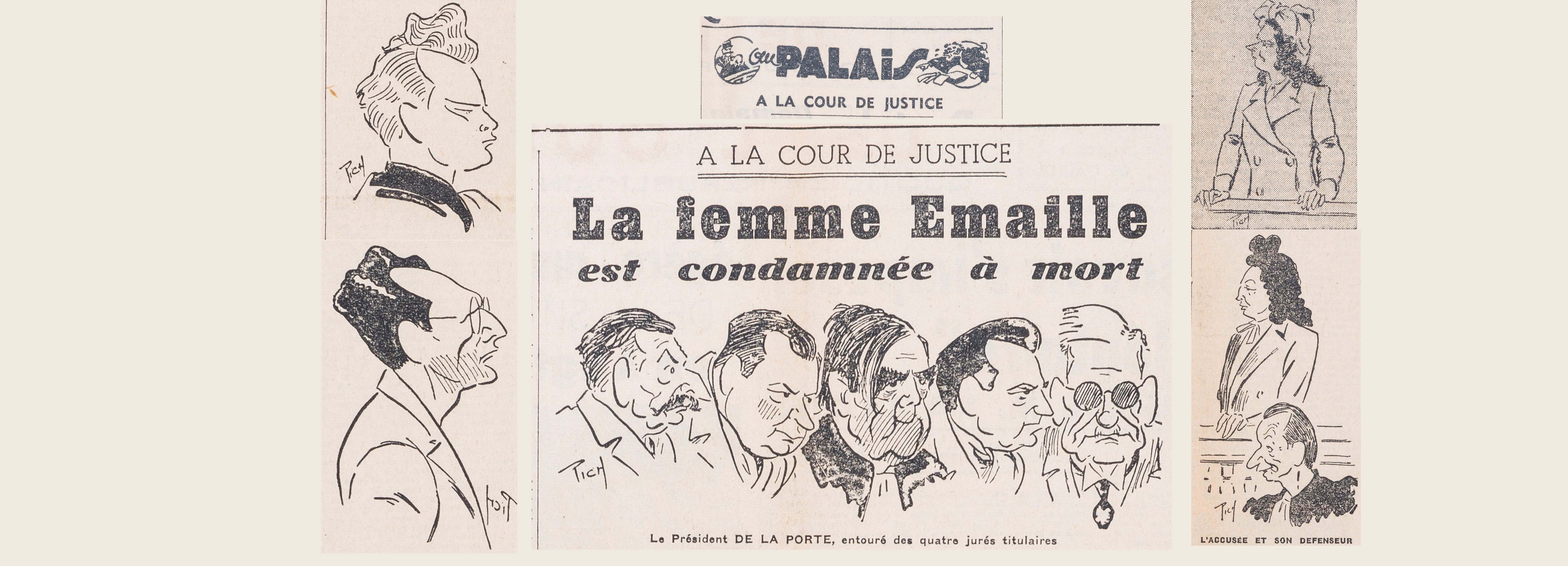

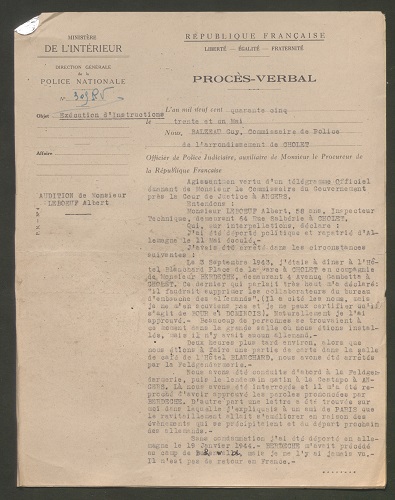

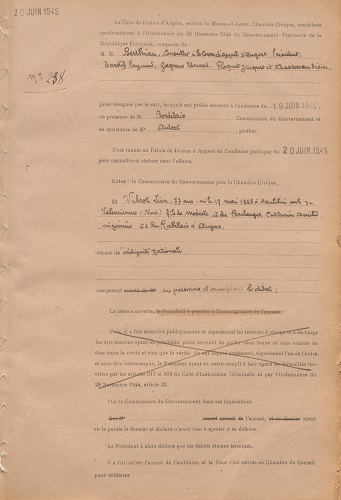

Plus visible, la répression judiciaire est portée par la cour de justice, une juridiction d’exception créée dans chaque département (celle d’Angers a fonctionné entre novembre 1944 et janvier 1951). Cette instance peut condamner à des peines de mort ou de travaux forcés, mais c’est la peine d’emprisonnement qui est la plus fréquente. Par ailleurs, chaque cour de justice comprend une section spéciale, la chambre civique qui est chargée, quant à elle, de juger les faits de collaboration mineurs et peut prononcer des peines « d’indignité nationale ». Au total, la cour de justice d’Angers a rendu 456 arrêts et la chambre civique, 865 arrêts. À l’image des autres départements de la zone nord de la France, deux groupes principaux se distinguent parmi les collaborateurs. Il y a ceux dont l’accommodement a été plus ou moins actif à la présence de l’occupant et ceux dont l’engagement délibéré au service du nazisme est avéré.

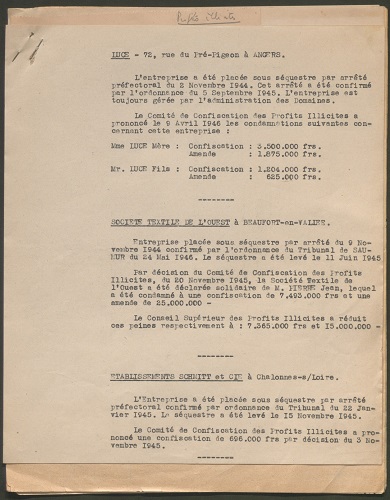

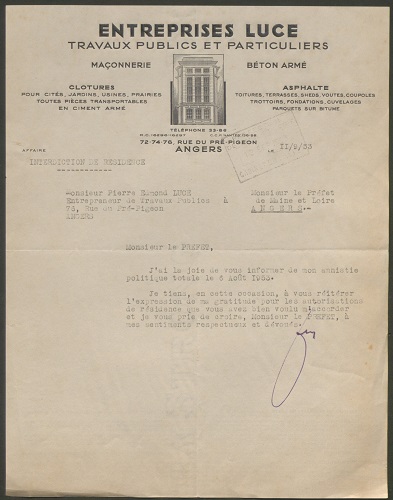

Plus que n’importe quelle autre forme de répression, la collaboration économique avec l’ennemi et les mesures financières d’assainissement sont l’affaire de l’État. Le Comité de confiscation des profits illicites (CCPI) de Maine-et-Loire tient sa première séance le 12 décembre 1944. Il peut être saisi par l’autorité administrative, mais aussi par le comité départemental de Libération, voire « par tout particulier qui disposerait des éléments d’information suffisants ».

Dans ce projet de redressement de la France, les élus comme les fonctionnaires ne peuvent pas échapper à l’enquête. Il s’agit d’écarter les éléments compromis, remplacer les démissions ou décès intervenus depuis le dernier scrutin et adjoindre aux nouvelles équipes des résistants. Systématiquement mise en place pour les conseils municipaux, cette organisation provisoire permet notamment de préparer les futures élections de 1945 et de faciliter le retour à la démocratie.

L’épuration est un moyen de rendre la justice, d’affermir l’autorité de l’État et de canaliser les violences qui ont précédé ou accompagné la Libération. Très vite, il est apparu aux nouvelles autorités françaises que cette épuration devait avoir ses limites, et surtout un terme. Les lois d’amnistie de 1951 et 1953 sont les fruits d’une volonté sincère de justice et d’humanité, mais aussi de calculs politiques face aux nouveaux enjeux diplomatiques et économiques.

Pour en savoir plus

- Bergère Marc, Une société en épuration : épuration vécue et perçue en Maine-et-Loire : de la Libération au début des années 50, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004. Archives départementales de Maine-et-Loire, BIB 12053

- Bergère Marc, L’épuration en France, Paris, Presses universitaires de France, 2018 (collection Que sais-je ?). Archives départementales de Maine-et-Loire, BIB 16258

- Bergère Marc et Robert Benoît, 1945 en Anjou : un département en sortie de guerre, conférence du 6 mai 2025. Archives départementales de Maine-et-Loire, 34 AV 109-2 : https://archives.maine-et-loire.fr/1945-en-anjou-sortie-de-guerre-et-reconstruction

- Voisin Vanessa, « Épurations et guerres en Europe au XXe siècle », Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe [en ligne], ISSN 2677-6588, mis en ligne le 19/05/21, consulté le 09/07/2025. Permalien : https://ehne.fr/fr/node/21563

Retour à la liste des actualitésGuénaëlle Barbot, responsable des actions scientifiques et culturelles